RESPONRADIO.COM PADANG│Nusa Tenggara Timur (NTT) — Kematian seorang anak sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis, 29 Januari 2026, yang diduga mengakhiri hidupnya sendiri akibat tekanan kemiskinan, mengguncang nurani publik. Peristiwa ini bukan sekadar kabar duka dari daerah timur Indonesia, melainkan alarm keras bagi negara, gereja, dan seluruh pranata sosial tentang rapuhnya perlindungan terhadap anak-anak miskin.

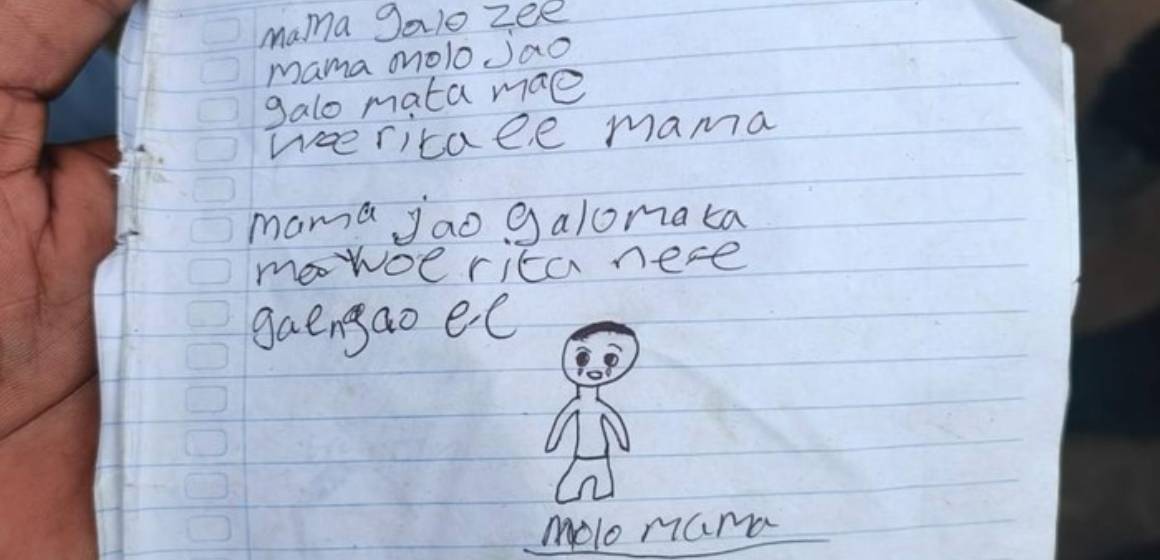

Korban adalah seorang anak usia sekolah dasar yang berasal dari keluarga tidak mampu. Ia mengalami keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar pendidikan, termasuk perlengkapan sekolah. Tekanan ekonomi, rasa malu, dan ketiadaan pendampingan membuat beban hidup terasa terlalu berat bagi seorang anak yang seharusnya berada dalam masa tumbuh dan dilindungi.

Peristiwa tragis ini terjadi di salah satu wilayah pedesaan di NTT, sebuah provinsi yang dikenal dengan tingkat kemiskinan struktural yang masih tinggi serta akses layanan sosial yang belum merata. Kejadian pada akhir Januari 2026 ini segera memantik reaksi luas dari masyarakat, tokoh agama, hingga pemerintah daerah.

Seorang anak tidak tiba-tiba memilih kematian. Keputusasaan tumbuh perlahan, ketika kemiskinan dianggap biasa, rasa malu tidak terbaca, dan tangisan batin tidak menemukan telinga yang mau mendengar.

Dalam perspektif etika, Immanuel Kant menegaskan bahwa manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sebagai alat. Ketika seorang anak luput dari sistem bantuan sosial, perhatian sekolah, dan pendampingan komunitas, maka martabat manusia telah dikecilkan oleh kelalaian bersama.

Peran Negara, Gereja, Antara Iman dan Kenyataan Sosial

Pemerintah daerah NTT telah menyampaikan duka dan keprihatinan. Gubernur NTT secara terbuka menyatakan rasa malu dan mengakui kegagalan kolektif dalam melindungi warga paling rentan. Pernyataan ini penting, namun keprihatinan hanya bermakna jika diikuti tindakan nyata. Kasus ini kembali membuka luka lama soal yaitu lemahnya pendataan warga miskin ekstrem, distribusi bantuan sosial yang belum menjangkau semua, serta absennya sistem deteksi dini berbasis komunitas.

Jika seorang anak meninggal karena tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dasar, maka ini menjadi indikator serius bahwa sistem perlindungan sosial belum bekerja sebagaimana mestinya.

NTT dikenal sebagai wilayah dengan peran gereja yang kuat. Namun tragedi ini juga memunculkan pertanyaan kritis, di mana gereja ketika umatnya berada dalam kondisi paling rapuh?

Selain negara dan gereja, melemahnya budaya gotong royong turut menjadi sorotan. Sistem komunitas terkecil dari RT, RW, tokoh adat, dan tokoh agama, seharusnya menjadi mata dan telinga pertama bagi warga yang kesulitan.

Sebagaimana disampaikan gubernur NTT, dana memang terbatas, tetapi kepedulian tidak seharusnya terbatas. Ketika solidaritas sosial melemah, tragedi kemanusiaan menjadi lebih mudah terjadi.

Teolog pembebasan Gustavo Gutiérrez mengingatkan bahwa iman Kristen yang tidak berpihak pada kaum miskin akan kehilangan daya profetisnya. Gereja yang dekat dengan altar tetapi jauh dari dapur umatnya, sedang kehilangan wajah Injil.

Sementara itu, Romo Franz Magnis Suseno menunjukkan bahwa etika tidak datang begitu saja, tetapi tumbuh dan berkembang dari kebiasaan yang kita bangun dengan dasar kejujuran dan tanggung jawab. Jika seorang anak merasa sendirian dalam kemiskinannya, maka ada kegagalan etis yang perlu diakui dengan rendah hati.

Pendidikan yang Membebaskan atau Menekan?

Sekolah seharusnya menjadi ruang tumbuhnya harapan, bukan tempat lahirnya rasa rendah diri. Paulo Freire mengingatkan bahwa pendidikan yang tidak membebaskan justru melanggengkan penindasan.

Ketika sekolah gagal membaca luka sosial muridnya, pendidikan kehilangan jiwanya. Anak-anak tidak hanya belajar membaca dan berhitung, mereka juga belajar apakah hidup mereka dianggap berharga.

Pemikir bangsa Tan Malaka menulis bahwa kemerdekaan tanpa keadilan sosial hanyalah kata kosong. Tragedi ini menunjukkan bahwa kemerdekaan itu belum sepenuhnya hadir di bangku sekolah dan rumah-rumah sederhana.

Refleksi, Iman yang Mengingat, Nurani yang Bertindak

Yang paling berbahaya dari peristiwa ini bukan hanya kematiannya, melainkan kemungkinan kita akan melupakannya. Melupakan adalah bentuk pengkhianatan paling halus terhadap kehidupan.

Tajuk ini tidak hendak menghakimi siapa pun. Ini adalah ajakan untuk bertanya dengan jujur, apakah cara kita bernegara, bersekolah, dan beriman sungguh menjaga kehidupan yang paling rapuh?

Sebab ukuran kemanusiaan kita, dan kedewasaan iman kita, tidak diukur dari kata-kata besar, melainkan dari satu hal sederhana, apakah anak paling miskin merasa cukup dilihat, didengar, dan dicintai untuk tetap hidup. (JP)

Tim Redaktur: Respon Radio